Le 17 octobre dernier, le député insoumis Andy Kerbrat était pris en train d’acheter de la 3-MMC dans un métro parisien, fait pour lequel il sera jugé. Entre autres réactions qui ont abreuvé les plateaux télé, le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau, trouvant ce comportement indigne du « devoir d’exemplarité » des députés, l’a appelé à la démission. Comme souvent, ce fait divers est à la fois anecdotique par sa nature et révélateur par son traitement.

La « guerre contre la drogue », une stratégie répressive et moralisatrice

Au-delà des opérations de communication « place nette » de Gérald Darmanin, la politique des gouvernements successifs est caractérisée par une stratégie largement répressive qui n’est pas sans rappeler la war on drugs (guerre contre les drogues) initiée par Nixon dans les années 70. En augmentant les peines liées à l’utilisation de drogues et en donnant la main aux agences de sécurité pour lutter contre les trafics. Si cette politique ne s’est jamais vraiment terminée (qui prendrait la responsabilité de déclarer la fin de la guerre contre la drogue ?), elle est largement considérée, au vu des chiffres, comme un échec.

Après Nixon, Reagan a renforcé cette politique en montant le ton d’un cran (augmentations de budget pour la lutte anti-trafic, alourdissement des peines). Cependant, ce qui m’intéresse ici, c’est la manière dont il a renforcé sa dimension moralisatrice concentrée, dans une subtilité toute américaine, dans l’expression crusade on drugs (croisade contre la drogue). La guerre contre la drogue embrasse alors pleinement sa dimension idéologique. Dans des mises en scènes spectaculaires, il s’agit de faire face au Mal que représente la drogue par un mélange d’exorcisme moral des consommateurs et de sévérité implacable. Nancy Reagan, la première dame, résumait : "there is no moral middleground" (signifiant qu'en matière de moralité, il n'y a pas de juste milieu).

Les abus de substances comme problème de santé publique

Cette approche moralisatrice contribue au tabou autour de la drogue et à la stigmatisation des consommateurs. Même si elle était efficace, ce qui ne semble pas être le cas, on pourrait la questionner : toutes les formes de consommation de drogue se valent-elles ? Stigmatiser permet-il d’éloigner le non-consommateur de la première tentative, le consommateur régulier de l’addiction, et l’addict de l’overdose ? On pourrait même s’autoriser le plaisir d’un peu de provocation en interrogeant le bien-fondé du tabou qui entoure tout usage de drogues.

L’abus de substances est un phénomène complexe, qui nécessite de distinguer la consommation seule, l’addiction, et les dangers associés à un mésusage. Il dépend de nombreux facteurs (biologiques, cognitifs, sociaux) qui interagissent les uns avec les autres et s’expriment différemment selon l’environnement de risque dans lequel l’individu est plongé. Ce qui est en revanche à peu près connu, c’est que la stigmatisation des consommateurs de drogue est un frein majeur à leur accès au soin. Une approche basée sur les preuves, comme les succès obtenus au Portugal par la politique de décriminalisation (voir cet article ou ce documentaire), reste pourtant possible.

Un moralisme à échelle variable

Cela étant dit, on peut en revenir à l’affaire Kerbrat. Un député peut-il et doit-il conserver son mandat après avoir été pris en train d’acheter de la drogue dans un métro ? J’entends certains argumenter, par un jeu de bout-de-ficelle-selle-de-cheval, que les consommateurs seraient aussi responsables des règlements de comptes ou de l’enrôlement de mineurs dans le trafic. Avec une définition aussi large de la complicité, les ministres de l’intérieur et de la santé devraient, en plus de leur responsabilité politique, être personnellement considérés comme des barons de la drogue multirécidivistes. Le problème se pose donc davantage sous l'angle de l'exemplarité.

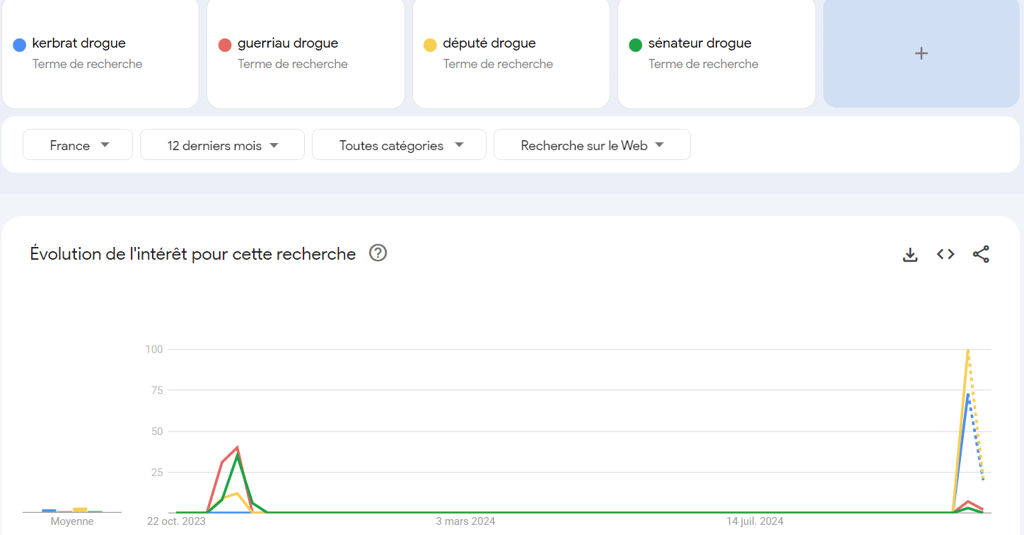

La question de l’exemplarité est traversée par un tiraillement entre l’éthique des élus, l’efficacité électorale, et la volonté de représenter le peuple tel qu’il est : le député doit-il être le meilleur d'entre nous, ou le "comme nous" ? Une assemblée nationale de Pères La Morale ne risquerait-elle pas de dévier largement du peuple qu’elle est censée représenter ? Et même si on estime que Kerbrat doit quitter son mandat, faudrait-il le rendre inéligible ou bien laisser le peuple être l’arbitre de la moralité lors de la prochaine élection ? Je ne répondrai pas à ces questions mais je voulais m’étonner avec vous du deux poids deux mesures évident dans le bruit médiatique qui a été fait autour de cette affaire par rapport à celle du sénateur Guerriau il y a quelques mois. Pour rappel, celui-ci est accusé d’avoir drogué une collègue à son insu dans le but d’avoir une relation sexuelle à son insu. Un député admettant avoir des problèmes d’addiction achetant de la drogue pour sa consommation personnelle, est-ce plus grave qu’un sénateur accusé (de nombreux éléments appuyant cette accusation), de tentative de viol par soumission chimique ? J’ai mon idée sur la question, mais les tendances de Google semblent diverger. Quel autre facteur aurait bien pu jouer dans ce traitement différencié ? Disons que la hiérarchisation de l’immoralité suit des lois hasardeuses dans notre écosystème médiatique.

Au-delà de ces faits divers, traiter la question de la consommation de substances comme une question de santé ou de bien-être public permet de s’éloigner de la question de la vertu privée et du jugement moral pour entrer dans la question à la fois plus politique et plus technique de la gestion des conséquences délétères de cette consommation.

Bien sûr, une telle réorientation de la politique de lutte contre les addictions demanderait du courage et risquerait de déplaire à l’électorat de la coalition au pouvoir. Ce serait peut-être impopulaire, mais ce serait tellement plus… moral. Or, si l’approche répressive n’a que peu d’efficacité sur l’abus de substances, elle donne bel et bien un sentiment grisant de supériorité morale à moindre coût. C’est peut-être là que se fournissent les éditorialistes de CNews et leur ministre Retailleau. Parviendront-ils à décrocher avant de ne lancer, complètement défoncés à la moraline, une énième croisade contre la drogue ?