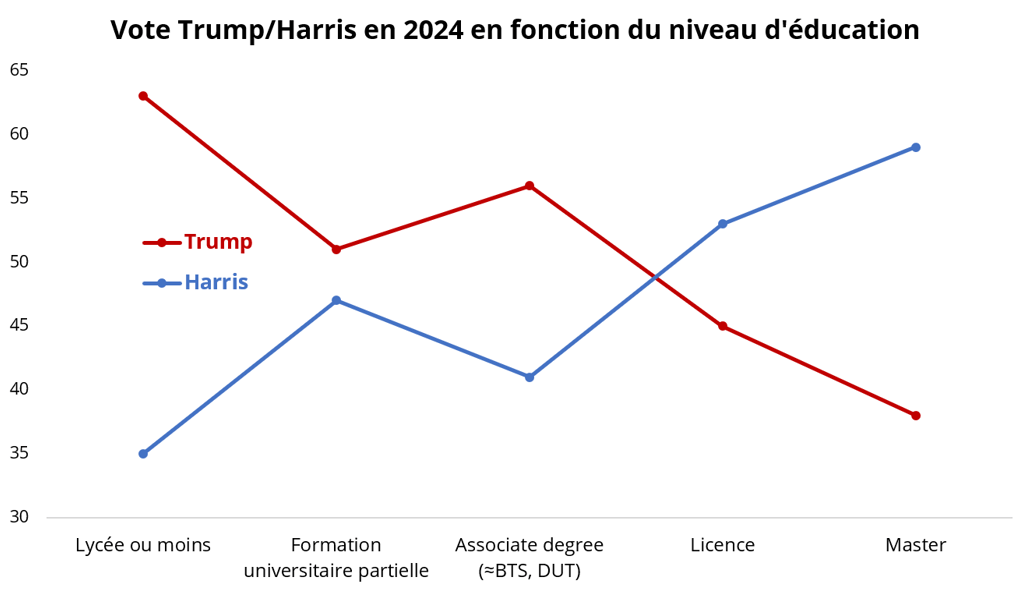

Les événements de la dernière présidentielle américaine nous donnent une nouvelle fois matière à réflexion. Je suis actuellement en Angleterre et, partout mais peut-être en particulier dans le milieu universitaire, elle est un sujet de conversation important. Comme en France, tout le monde y va de son analyse géopolitique et de stratégie électorale. Peut-être sous l’effet de l’émotion mais sur un ton tout à fait sérieux, quelques-uns de mes interlocuteurs ont suggéré une solution radicale. Les premiers responsables de l’élection de Trump, en dernière analyse, sont ses électeurs. Le problème ne serait-il pas là ? L’argument est souvent résumé sous une forme ou une autre à la formule : il ne faut pas laisser le droit de vote à des ignares. À l’appui de cette "analyse", les sondages de sortie des urnes montrent que le niveau d’éducation est inversement corrélé avec le vote Trump. Ce n’est pas la première fois que j’entends des discours du genre et je voudrais en profiter pour produire ici quelques contre-arguments.

L’analphabète et le science-piste

Mes arguments sont d’ordre pratique : si on avait dû attendre que la population ait atteint un niveau de connaissance et de compétence politique suffisant avant de lui ouvrir le droit de vote, on n’aurait jamais instauré le suffrage universel. Si vous dénigrez l’électeur trumpiste, imaginez seulement le niveau d’analphabétisme et d’inculture politique de la grande majorité des français au moment de l’instauration du suffrage universel masculin en 1848. Qu’auriez-vous pensé alors ? Toute conditionnalisation du droit de vote dans nos sociétés actuelles (massivement alphabétisées et éduquées) impliquerait un rejet de l’instauration-même du suffrage sous les conditions d’alors. Je doute pourtant que les critiques du trumpisme trouvent l’Ancien Régime ou la République censitaire si souhaitables que cela. Un cran plus outrageant si je ne vous ai pas convaincu(e) : le droit de vote des femmes. Ne disait-on pas avant 1944 que les femmes étaient trop éloignées de la politique pour avoir leur mot à dire ? Il nous est maintenant grossièrement évident que c’est le fait d’écarter une population du vote qui l’éloigne de la politique.

Le suffrage universel – et, donc, inconditionnel – renverse complètement la tentation d’un droit de vote méritocratique. On ne cherche plus qui est digne voter, sachant que l’on veut sélectionner des électeurs ayant un bon niveau d’éducation et de conscience politique ; plutôt, on se demande comment élever le niveau d’éducation et de conscience politique, sachant que tout le monde a, de toute façon, le droit de vote. Autrement dit, puisque tout le monde vote, autant que tout le monde ait les moyens (éducation, conditions de vie, accès à l’information) de voter mieux. Il ne s’agit pas de dire que le suffrage universel permet seul le progrès, mais qu’il en crée les conditions en fondant, chez l’État s’il est vraiment libéral et chez les forces progressistes, la responsabilité de l’éducation populaire.

Les défenseurs des initiatives du type « permis de vote » y ont souvent assez mal réfléchi : à peine posées, certaines questions pratiques permettent de douter du bien-fondé de l’idée. En particulier, je suis curieux du niveau qui serait demandé aux citoyennes et citoyens pour obtenir leur permis de voter. Dans leurs priorités, déjà : dans l’examen du permis de voter, serait-il plus important de connaître la différence entre Conseil de l’Europe et Conseil de l’Union Européenne ou, au hasard, les critères constituant un génocide dans le droit international ? Dans leur difficulté, ensuite. Les questions en apparence les plus simples pourraient s’avérer controversées – que faudrait-il répondre à la question "François Hollande était-il un président de gauche" ? Mais même avec beaucoup de bonne volonté, comment se mettrait-on d’accord sur ce que l’on considère comme consensuellement simple et vrai ? Les plus âgés n’auraient aucun problème à se rappeler que Pompidou était le deuxième président de la Vème République, alors que ce serait de l’Histoire ancienne pour les plus jeunes, nés plus de 50 ans après son élection. Certains syndicalistes sont incollables sur des aspects de la démocratie sociale inconnus du grand public. Pour se sortir de cette situation, où la condition sociale fait et défait le statut d’évidence, peut-on exiger de tous de connaître "un peu de tout", quoi que cela puisse signifier ? Auquel cas, qui pourra voter à part les sciences-pistes et autres habitués des grands oraux, qui sont eux-mêmes loin d’être infaillibles ? Cela me rappelle les questions posées aux candidat(e)s à la naturalisation, que nos propres élus sont parfois incapables de traiter. Le secrétaire d’État à la citoyenneté Othman Nasrou s’est encore récemment cassé les dents en direct sur une de ces questions. Devrait-il, lui aussi, être exclu du droit de voter ? Le permis de voter instaure un cens qui ne connaît, in fine, aucune limite.

Le droit de vote comme… droit

J’aimerais terminer avec quelques arguments moins terre-à-terre sur le droit de vote. L’exemple de la convention citoyenne sur le climat montre que plutôt que de chercher à écarter le peuple, le rendre acteur peut permettre l’élévation de son niveau de compétence et de conscience politiques. Même les dernières élections américaines en fournissent un exemple indirect. En même temps que la présidentielle consacrant Donald Trump, les américain(e)s étaient appelé(e)s à se prononcer dans un certain nombre de référendums locaux sur des sujets de politique concrets. Concernant le droit à l’avortement, il a été protégé ou constitutionnalisé dans plusieurs États ayant pourtant mis Trump largement en tête, comme dans l’Arizona, le Missouri, le Montana, ou le Nevada. L’Alaska et le Missouri (trumpistes) ont aussi voté l’augmentation du salaire minimum. Cela n’efface pas l’élection présidentielle, mais indique que des électeurs désignant un des candidats les plus ouvertement réactionnaires étaient capables dans le même temps de voter… contre son programme.

Le droit de vote gagne donc à être pris comme un droit inconditionnel des citoyen(nes) et constitue une conquête précieuse pour le progrès social et plus généralement humain – d’ailleurs, les conservateurs aussi y trouvent leur compte par la fonction pacificatrice du vote (je ne prétendrai pas l’exprimer mieux que Victor Hugo).

Un dernier élément qui m’a frappé dans ces élections américaines, c’est bien que tout le monde savait que Trump ne reconnaîtrait pas les résultats de l’élection s’il perdait. Le souvenir de l’attaque du Capitole est encore frais et cette fois, le parti républicain avait préparé le terrain sur le plan de l’opinion publique et du droit. Les aspirants fascistes n’attendent qu’une excuse pour limiter les droits démocratiques. Les attaques sur le droit de vote, venant d’esprits se pensant éclairés, ne contribuent-elles pas à la banalisation de cet autoritarisme ?

Les sondages de sortie des urnes montrent une diminution du vote Trump avec le niveau d'éducation.

Commentaires

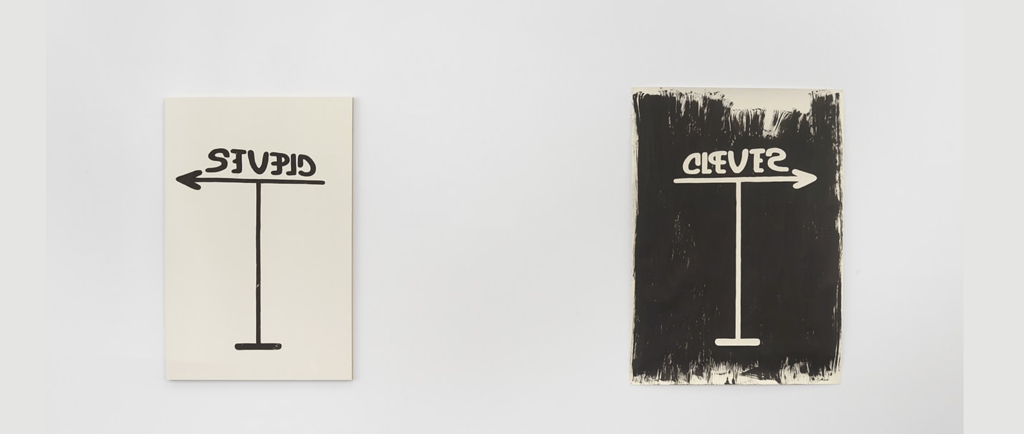

Clever/Stupid - Frances Stark (2014)