Une respiration et un sursis

Le 7 juillet à 20h, les électeurs de gauche étaient un peu tous ce moustachu place de Stalingrad dont les images ont tourné dans le monde entier : rongé par l’inquiétude, puis incrédule, puis soulagé, puis se rendant compte que le Front Populaire était finalement premier et là : cris, larmes, embrassades. Les jeunes, qui ont massivement voté pour le NFP dès le premier tour, ne l’avaient encore jamais vécu : la gauche victorieuse sur un programme de rupture.

Pendant toute la campagne, les instituts de sondage, décidément à la ramasse face à la recomposition politique amorcée en 2022, n’ont cessé de prédire une majorité au moins relative pour l’extrême droite. Même les derniers sondages, qui prenaient en compte les désistements massifs en faveur du NFP, de LR et de la coalition présidentielle, plaçaient le RN largement premier en sièges. C’est une leçon pour les prochaines fois.

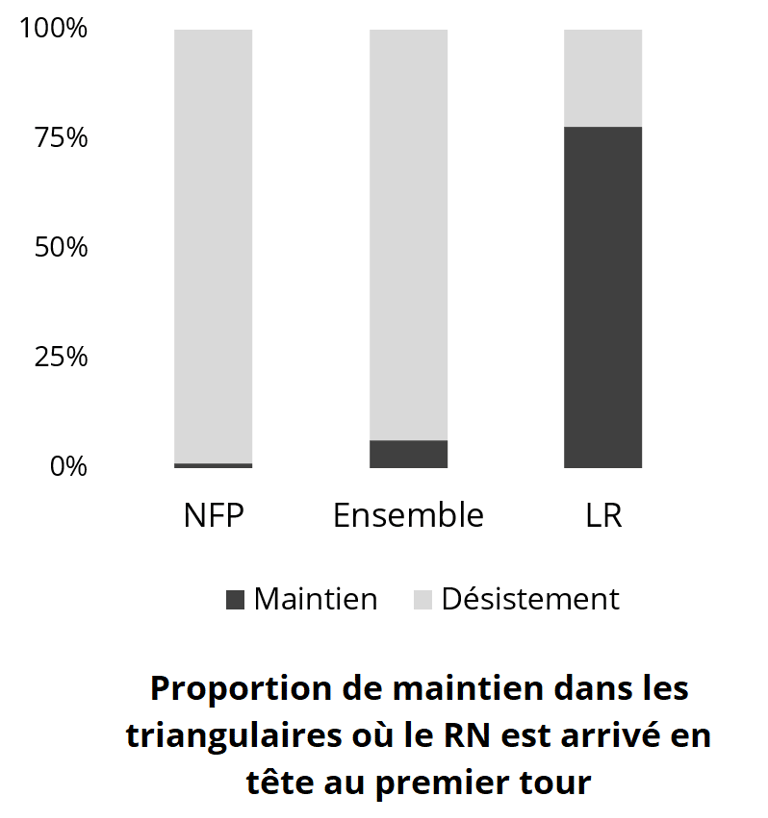

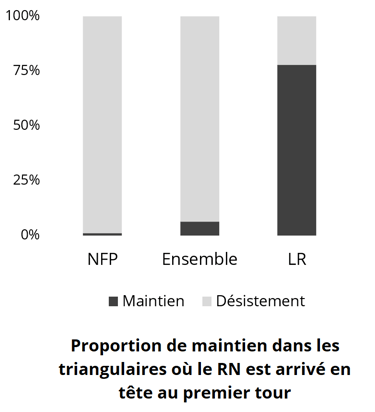

La surprise se situe en premier lieu au niveau de la contre-performance relative du RN. Le soulagement ressenti de la gauche au centre-droit n’est en cela que le négatif de l’appréhension qui montait sérieusement depuis les résultats des européennes et du premier tour du 30 juin. Tout le monde a bien compris qu’il était voué à être temporaire tant que les 10 millions de voix de l’extrême droite ne connaîtraient pas de recul. Le « barrage » républicain prend l’eau. Cet affaiblissement était évident dans la réticence, voire le refus de certaines personnalités de droite et de centre-droit du désistement républicain en cas de triangulaires. Sur 93 triangulaires où le RN était arrivé en tête et leur candidat troisième, le NFP s’est maintenu dans une circonscription (face à Emmanuelle Ménard, proche du RN) ; l’alliance présidentielle dans 4 sur 63 ; la droite de LR dans 7 circonscriptions sur 9. La sécession de Ciotti n’a donc pas débarrassé LR d’une complaisance passive face à l’extrême droite.

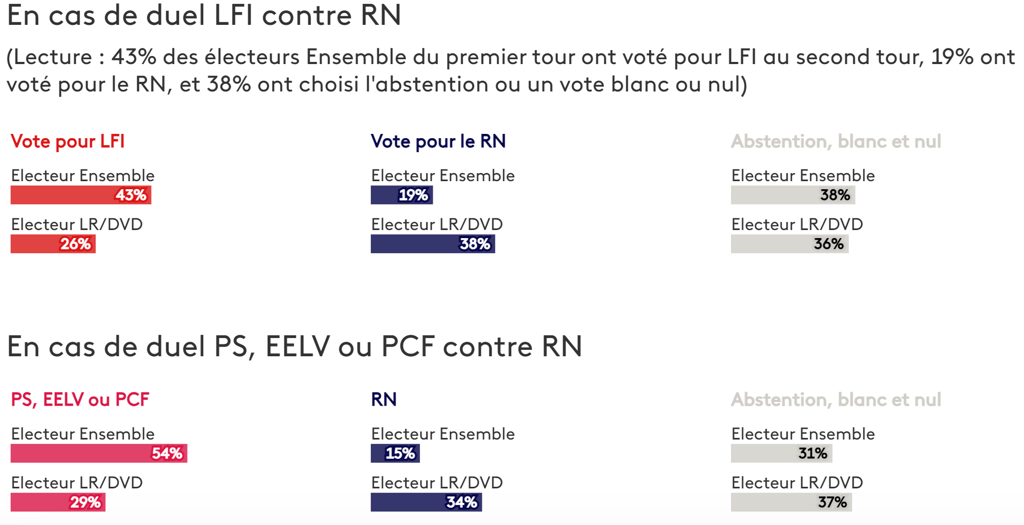

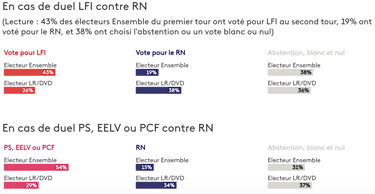

Le barrage ne cède pas qu’au niveau des appareils politiques. Alors qu’environ 70% des électeurs NFP se sont mobilisés en faveur des candidats de centre-droit et de droite face au RN, les électeurs Ensemble n’ont « fait barrage » en faveur du NFP que dans environ 50% des cas, tandis qu’1/5 préféraient l’extrême-droite. Du côté de l’électorat LR, c’est le vote RN qui était préféré au vote NFP. Le double mouvement de dédiabolisation de Le Pen et de diabolisation de la gauche a donc pour effet clair de limiter l’efficacité de ce barrage et même de commencer à l’inverser, comme de nombreux observateurs l’avaient prédit voire appelé de leurs vœux.

Le risque évident, bien identifié par tous, est l’accession au pouvoir de l’extrême-droite à la présidentielle de 2027 ou même auparavant en cas de nouvelle dissolution. La mise du RN en majorité relative voire en minorité n’empêcherait pas une présidente Marine Le Pen d’être une menace pour les institutions républicaines. Le danger de la Vème République est connu depuis longtemps. Bien sûr, il est possible que le RN au pouvoir s’avère « simplement » plus à droite que LR et se cantonne strictement à son programme, qui contient déjà des énormités racistes concernant les binationaux et les musulmans. Mais contrairement à d’autres pays, la France ne prévoit pas de contre-pouvoirs solides à la présidence. Incursions dans le législatif, violences policières, sanctions contre des parlementaires, dissolutions et définancements d’associations, découpage électoral, pouvoirs de nomination… Ce qui était déjà dénoncé comme des dérives de l’exécutif macroniste pourrait servir de légitimation à des atteintes plus systématiques et plus graves de la démocratie. Un rapport de juristes commandé par les Verts et publié en 2022 soulignait déjà les nombreuses faiblesses du régime politique français vis-à-vis du risque autoritaire. S’y ajoute un autre risque. En cas de blocage institutionnel entre la présidente Le Pen et le Parlement, que se passerait-il en cas de tentative de coup de force ? Comment les forces de police et d’armée se comporteraient-elles si on les appelait à renverser l’ordre constitutionnel ? La question peut sembler alarmiste, mais les excellents scores de l’extrême droite dans la police et les déclarations de ses syndicats majoritaires contre les parlementaires et la justice ne permettent d’écarter aucune hypothèse.

La forte progression de l’extrême-droite en voix comme en sièges et l’affaiblissement de la stratégie du front républicain soulignent à quel point l’hypothèse d’une majorité absolue RN a gagné en crédibilité depuis 2022. Sans changement dans ses causes, cette dynamique n’a aucune raison d’être enrayée. En ce sens, le résultat des législatives est un moment de répit pour la gauche, qui se trouve dans une position inespérée pour renverser la vapeur.

À gauche, sitôt gagné, sitôt perdu ?

Reste donc que le NFP est arrivé en tête cette fois. Bien sûr rien n’est fait et les périls sont nombreux. Rien ne garantit, en particulier, qu’il puisse parvenir au gouvernement et y rester. À quoi pourraient ressembler les prochaines semaines ?

« Ravi » de sa « grenade dégoupillée » envoyée au moment où le risque de l’arrivée au pouvoir du RN était le plus élevé, Emmanuel Macron pourrait maintenir l’Assemblée dans un état de majorité dite de blocage, empêchant la gauche d’entrer au gouvernement sans toutefois dégager de majorité alternative. Rien ne l’empêche de déclencher une nouvelle dissolution avant 2027. La décision de dissoudre a été analysée a posteriori comme une nouvelle tentative de faire fonctionner le front républicain en faveur du centre-droit. Mais était-ce vraiment l’objectif du président ? Persuadé que sa politique répond aux attentes des électeurs radicalisés de la droite et que le RN se ridiculiserait en appliquant son incertaine politique économique, Macron pourrait aussi chercher à confronter le RN à ses contradictions. En cas de majorité absolue ou même relative du RN, nommer Bardella permettrait d’affaiblir le RN. Au risque, évidemment, qu’il abuse des dangereuses institutions de la Vème République. Cette possibilité reste pour l’instant en suspens, mais le président est un grand habitué des coups de poker et des coups de billard à trois bandes.

Le macronisme pourrait aussi finir dépassé par sa propre aile droite. C’est cette aile droite, renforcée par le tournant pris après son élection, qui a le plus rechigné au « barrage républicain » en faveur du NFP, même face à des candidats issus du Parti Socialiste. Les dîners secrets de cadres de la coalition présidentielle et du RN, qu’Edouard Philippe justifie pathétiquement par le fait qu’il « aime bien rencontrer des gens », ne font que confirmer cet éloignement du centre. Le processus d’union des droites enclenché par le ralliement d’Eric Ciotti et de Marion Maréchal pourrait s’élargir dans l’hémicycle avec un gouvernement alliant RN, LR et macronistes les plus droitiers. Au revoir alors le NFP.

Bien sûr, la gauche n’a pas besoin de la droite pour s’empêcher de gouverner. Elle y arriverait très bien toute seule, par exemple en suivant le scénario d’union du PCF à LR excluant LFI et élaboré par Fabien Roussel (l’homme de gauche le plus populaire des électeurs de droite). D’autres voix, comme celles de l’ultra-marginalisé Raphaël Glucksmann (1 député), s’élèvent pour un gouvernement alliant socio-démocrates et centre-droit. Cet attelage peinerait pourtant à réunir une majorité absolue. D’autres encore abandonnent déjà le programme du NFP pour le réduire à trois mesures, sans garantie que cela le rende plus digeste pour les LR, mais avec la certitude de se mettre à dos les insoumis dans le processus. Pour l’instant les socialistes tiennent et Olivier Faure appelle à l’application du programme du front populaire. Pour combien de temps ?

Il existe bien une voie pour qu’un gouvernement minoritaire NFP puisse appliquer son programme. En plus des décrets et circulaires prévus par les institutions, ce gouvernement pourra tout simplement passer par… la démocratie parlementaire. Plus précisément, le NFP pourrait constituer des majorités de circonstance, vote par vote, en jouant sur le progressisme d’une partie du centre et sur l’interventionnisme économique d’une partie de l’extrême-droite. En jouant à fond cette carte, il pourra ainsi au mieux appliquer son programme, au pire mettre les blocs du centre-droit et de l’extrême-droite face à leurs contradictions. Tout blocage sera aussi l’occasion de reposer la question de la réforme des institutions. Il ne faut pas non plus sous-estimer l’importance de la maîtrise de l’agenda que confère le gouvernement. Tout porte à croire que les débats sur l’augmentation du SMIC, la réforme des institutions ou les plans d’investissement en faveur des énergies renouvelables créeraient une atmosphère politique très différente des polémiques à répétition sur l’islam, l’immigration et l’insécurité.

Bien sûr, un gouvernement du NFP serait confronté à une adversité omniprésente. La campagne des législatives a laissé à voir une mobilisation féroce de grands médias contre la gauche. Bien sûr, la partialité de CNews, C8 et Europe1 n’est plus à démontrer. Mais au-delà de l’empire Bolloré, la concentration des médias et leur parti pris idéologique se sont donnés à voir de manière plus crue que pendant les précédentes séquences électorales. On se rappelle par exemple de la manière dont TF1 (groupe Bouygues) a conduit le débat Bardella-Attal-Bompard. L’édito du Figaro (groupe Dassault) favorable à l’union de la droite avec le RN a fait des remous jusqu’au sein de la rédaction. Le Point (François Pinault) embrasse la logique du front républicain inversé en parlant à présent de la nécessité de « diaboliser Mélenchon ». Le service public n’a pas été épargné et les cas de Jean-François Achilli (biographe de Bardella), des disques rayés de Nathalie Saint-Cricq et d’Alix Bouilhaguet, ou encore de l’éviction de Guillaume Meurice sont très différents mais tout aussi instructifs en la matière.

Ce mur médiatique n’est bien sûr que la conséquence de la résistance des milieux d’affaires au programme de rupture du NFP. Certains analystes financiers, thermomètres qui donnent la fièvre, semblent plus inquiets d’un gouvernement de gauche que d’extrême-droite. Le Medef pose d’ores et déjà des « lignes rouges », comme la modeste augmentation du SMIC (14%) prévue dans le programme. Même un gouvernement minoritaire du NFP qui parviendra à trouver un accord, à créer des majorités de circonstance à l’Assemblée et à éviter la motion de censure serait donc confronté à l’hostilité des médias et des milieux patronaux. A peine victorieuse, la gauche aurait-elle déjà perdu ?

De l’unité d’émotion à l’unité d’action : un électorat de micro-militants ?

La première place du NFP a accompli quelque chose : elle a uni l’électorat progressiste par de puissants affects communs. Peu d’événements sont à ce point capables de faire vivre à des millions de personnes simultanément l’appréhension, le soulagement, l’espoir et la joie à de telles intensités. Depuis quand le goût de la victoire avait-il été oublié ? L’arrivée en tête du NFP pourraient bien marquer durablement la dynamique interne à la gauche… en pousser ses électeurs à en espérer davantage.

Bien sûr, tout n’est pas entre les mains des électeurs de gauche. La logique des institutions veut que l’instauration d’un gouvernement NFP dépende du bon vouloir du président de la République et du comportement des composantes du front populaire. La pression venue de la base progressiste doit maintenant être supérieure aux forces qui poussent ces composantes à s’entrechoquer ou à chercher des coalitions différentes. L’objectif d’entraîner des composantes plus larges de la population avec elle doit supplanter l’objectif de tirer son épingle du jeu dans la mêlée de la gauche.

Cet élargissement des soutiens du NFP ne pourra se faire à n’importe quel prix et dans le format d’une fusion avec le centre-droit. L’union a été possible grâce au rejet catégorique de l’extrême-droite, mais aussi à l’exigence programmatique des électeurs de gauche. Ceux-ci ont démontré dans plusieurs élections successives qu’ils n’étaient prêts à sacrifier ni le partage, ni la démocratie, ni l’écologie, ni les droits humains sur l’autel de la victoire. Pour être bien clair, cela signifie que la gauche ne pourra pas dépasser son état minoritaire par la participation à des accords d’appareil toujours plus larges, à l’instar de celui proposé par le socialiste Philippe Brun – une improbable union de LFI à LR. Au court terme, bien sûr, une telle stratégie du front républicain marginaliserait le RN, mais elle est vouée à un échec cuisant. D’abord, quelle politique un tel attelage mènerait-il, alors que tout semble opposer LR et LFI ? Lesquels seraient prêts à céder sur des pans entiers de leur programme dans le seul objectif de la stabilité institutionnelle, alors même que les insoumis critiquent frontalement ces institutions ? Ensuite, une telle coalition des contraires placerait immanquablement le RN en position d’incarner la seule alternative politique au gouvernement par le centre. Enfin, un tel scénario détournerait durablement l’électorat de gauche, dont le niveau de mobilisation dans les urnes reste fragile. Qu’on le déplore ou qu’on s’en félicite, les forces de gauche doivent être à la hauteur de l’exigence de leur électorat pour espérer faire croître leur base de soutien. Des renoncements trop importants n’auraient pour conséquence que de faire exploser la gauche institutionnelle, comme elle l’a été dans de nombreux pays. La dynamique d’agrégation nécessite donc l’exact inverse de la tactique de l’addition des forces contraires : marquer un cap de rupture, susciter l’enthousiasme, et agréger les organisations et les individus.

Ainsi, si elle ne veut pas sombrer, la gauche ne doit pas s’associer à d’autres composantes : elle doit chercher à agréger des parts toujours plus importantes de la population. C’est l’une des différences fondamentales entre la NUPES et le NFP qui a été très peu commentée : cette dynamique d’agrégation a passé un cap révélé par la participation de syndicats et d’associations, mais aussi d’artistes et « d’influenceurs », à la campagne. L’agrégation a aussi été manifeste dans les campagnes locales, où des centaines de sympathisants de la gauche sont sortis du silence pour convaincre leurs proches, et même sortis de leur isolement pour participer à des campagnes collectives. C’est un des faits nouveaux de ces législatives : les lancements de campagnes regroupaient des centaines de personnes ; les portes-à-portes nécessitaient une organisation millimétrée pour que des dizaines de volontaires puissent se déployer simultanément sur un même quartier ; les réseaux sociaux croulaient sous les mèmes, appels au vote et autres « edits » plus que dans aucune campagne récente.

Cette campagne éclair et extrêmement dynamique montre la nature du nouveau carburant de la gauche : une conversion de plus en plus massive du statut d’électeur à un statut de « micro-militant ». Cette catégorie d’activiste en pleine croissance ne fait pas de la politique le centre de sa vie, mais joue un rôle de catalyseur d’opinion dans ses milieux sociaux (famille, amis, collègues). Cette individualisation de l’expérience militante permet aussi une personnalisation de l’argumentaire politique, qui gagne en efficacité. La diversité des horizons qui la composent empêche de parler d’unité populaire, mais l’expérience micro-militante est caractérisée par un passage à l’action remarquable. Cette catégorie a largement dépassé les cadres institutionnels (partis, mouvements politiques, syndicats, associations) et les expressions traditionnelles (médias de gauche, manifestations), même si elle les fréquente et peut s’appuyer ponctuellement dessus.

Aucune des composantes du Nouveau Front Populaire n’apparaît en position d’être le cadre unique pour agréger toutes ces raisons, ces moyens et ces formats de la mobilisation des nouveaux « micro-militants ». Plutôt qu’en se tirant les unes sur les autres, elles peuvent accepter que jouer leurs propres partitions n’implique pas de chercher à détruire les autres. Alors cette émulation pourra aider à diversifier encore davantage les formes de l’engagement et à renforcer la dynamique progressiste. A l’inverse, l’activité des « micro-militants » rend les arrangements à la petite semaine plus coûteux pour ceux qui les proposent.

La victoire de la gauche, c’est-à-dire l’application de son programme de rupture, est possible si la première place du front populaire est transformée en tremplin. L’avènement des micro-militants peut contribuer à un effet d’entraînement. D’un point de vue strictement électoral, il reste encore 30% d’abstentionnistes à convaincre. Mais l’activisme individuel peut aussi contribuer à atteindre des populations qui ne sont plus réceptives au discours de la gauche. La mobilisation des minorités de gauche dans les bastions de l’extrême-droite pourrait contribuer à briser « l’évidence RN » patiemment construite par les cadres du partis et les médias bollorisés. La gauche, remobilisée par la lutte contre le racisme, reprend petit à petit ses droits à l’affirmation d’une nouvelle identité française, diverse et mouvante plutôt qu’unique et figée, fédérée par des droits communs plutôt que par une essence exclusive.

A l’échelle individuelle, l’électeur de gauche n’a donc plus que deux options stratégiques : attendre et être mis en minorité, ou agréger toujours davantage pour tout emporter. Et alors, peut-être, renouer durablement avec la victoire.